現在、ケアマネジャーが行っている居宅介護支援に掛かる費用は、全額が介護保険から給付されています。介護保険の財源不足が叫ばれる昨今、給付と負担の在り方をめぐる議論のなかで、この居宅支援費に対し利用者負担を導入する案が議論されています。

居宅支援が有料化するとどうなる?

居宅支援に掛かる居宅支援費とは

居宅サービス計画の作成にかかる費用が居宅介護支援費です。

居宅介護支援(ケアマネジメント)は介護保険制度の根幹をなすサービスであることから、介護報酬は全額保険給付の対象です。サービス利用者の自己負担はありません。費用は掛かっていますが、実質的な負担はは発生していないため気にしていない方も多いのではないでしょうか。

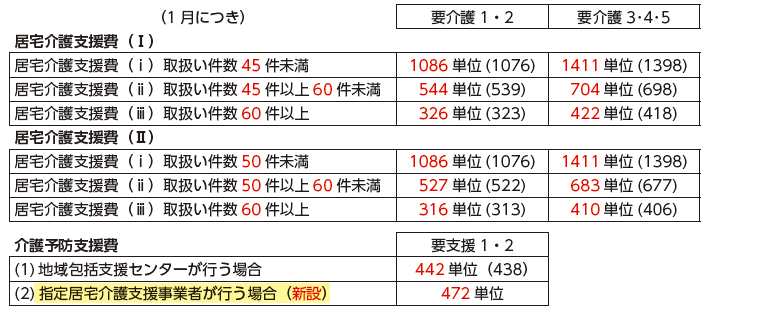

ケアマネジャーは居宅サービス計画の作成・医療との連携等で労力を要するケアマネジメントに対応した場合、それぞれ所定の単位数を加算することで介護報酬を算定しています。

報酬は取り扱い件数や要介護度によって異なります。

メリットとデメリット

居宅支援費有料化のメリットはひとつ。介護保険の財源確保です。現役世代の負担増加は限界を迎えているといわれる中で、給付と負担のバランスを見直す必要性は高いと思われます。

デメリットについては、利用者負担が発生することで介護サービスの利用控え、ケアマネジャーを介さずに利用者や家族がケアプランを策定して介護サービスを利用してしまうことです。

介護サービスに掛かる費用が増えることで、利用を控える人が増えるといわれています。この場合、介護状態が重度化するリスクが高まり、かえって医療費が増額する可能性もあります。

また、ケアマネジャーを介さずにケアプランを立てて介護保険サービスを利用した場合、過度なサービス利用により余計に給付費が増額することが懸念されます。

立場によって異なる見解

給付を受ける側の意見

日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は「利用者負担の導入は慎重に検討すべき」

「居宅介護支援は、多様なサービスや制度が総合的かつ効率的に提供されるためのセーフティネットとして、全ての利用者が公平に、過不足なく支援を受けられる環境を維持していくことが重要」と指摘。「自己負担を導入することで、過不足のない公正中立な支援を展開している介護支援専門員のサービス調整に支障をきたすことになる」と問題提起を行っています。

民間介護事業推進委員会の山際淳代表委員

「利用者負担の導入によって、ケアマネジメントに求められる客観性、公平性・中立性の確保が難しくなることを懸念している。現行の仕組みを維持する方向が妥当」と述べています。

給付を行う側の意見

健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事

「現役世代の負担は既に限界に達している。ケアマネジメントの給付のあり方も検討すべき」と要請。日本経団連の井上隆専務理事は、「現役世代の負担を抑えるために何ができるのか、よく考えなければいけない」と述べられています。

まとめ

居宅介護支援費(ケアプラン)の有料化案の再燃について、

1、有料化した場合、利用者の介護サービス離れや逆に給付費の増額が懸念される。

2、有料化しない場合、現役世代の負担は限界に迫っている。

3、結論については、2025年の年末に下される見通し。

コメント